ハンディタイプの厚さ計とは

ハンディタイプの厚さ計には、超音波で素材そのものの厚さを測るものや、電磁誘導で金属上のコーティング厚を測るものなど様々な方式があります。

本記事では、その中でも特に、光を利用してフィルムやコーティング層の厚さを「非接触」で測定するハンディタイプの厚さ計(膜厚計)に焦点を当てて、その特徴や製品例を解説します。

ハンディタイプの

非接触式厚さ計とは

片手で持てる大きさと重量に設計された、持ち運び性に優れた厚さ計です。主にバッテリー駆動やUSB電源で稼働し、現場や出張先など、据え置き型では設置が難しい場面でも使用できます。

その場で測定できるよう、デジタル表示を採用したモデルが一般的。測定方式は超音波や光学式など多様で、用途に応じて選択可能です。

メリット・特徴

ハンディタイプの厚さ計は、他タイプと比較して次のようなメリットがあります。

軽くて操作がしやすく、

取り回しに優れる

ハンディタイプは本体が小型・軽量で、液晶画面や直感的なボタン操作を備えた設計が多く、片手でも扱いやすいのが特徴です。狭い場所や高所での作業、持ち替えながらの測定にも適しています。

専門知識がなくても

使いやすい設計

複雑な設定や調整が不要な製品が多く、電源を入れてすぐに測定が可能です。測定手順も簡潔で、研修なしでも一定の精度で使えるため、多くの現場で導入が進んでいます。

点検・出張・屋外作業に

対応しやすい

据え置き型では測定できない現場や、移動が多い点検業務などで柔軟に対応できる点がハンディタイプの利点です。バッテリー駆動のモデルが多く、配線不要でどこでも測定できます。

簡易計測を重視する場面で

選ばれる

自動制御やライン組込みには不向きな一方、即時計測や可搬性が求められる用途では合理的な選択肢となります。複数箇所の厚さをすばやく確認したい場面に適しています。

ハンディタイプの

非接触式厚さ計の製品例

スマート膜厚計 SM-100S

(大塚電子)

※画像引用元:大塚電子公式HP

(https://www.otsukael.jp/product/detail/productid/142)

1.1kgの軽量ハンディ型で、光の反射で膜の厚さなどを測る反射分光法(光干渉)を用いた非接触測定が可能な厚さ計です。0.1μmの極薄膜から厚膜まで対応し、最大3層までの多層膜厚を測定対応。ワンボタン操作で素早く測定でき、サンプルに接触せずに使用できます。対象はシリコン・ガラス基板上の薄膜、樹脂・金属のコーティング膜、樹脂フィルムなど多岐にわたります。

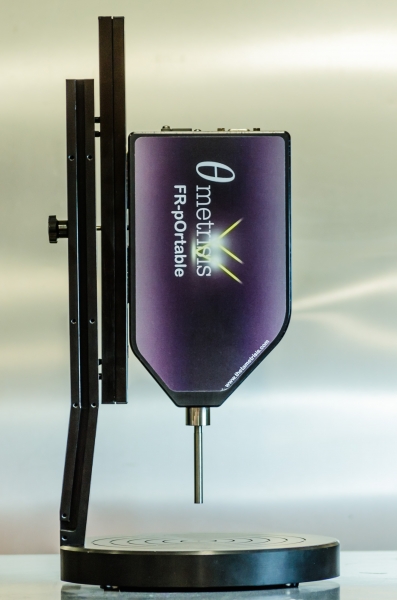

FR-pOrtable

(ThetaMetrisis)

※画像引用元:レスターコミュニケーションズ公式HP

(https://www.restarcc.com/products_denshikiki/optoelectronics/thetametrisis/item_162)

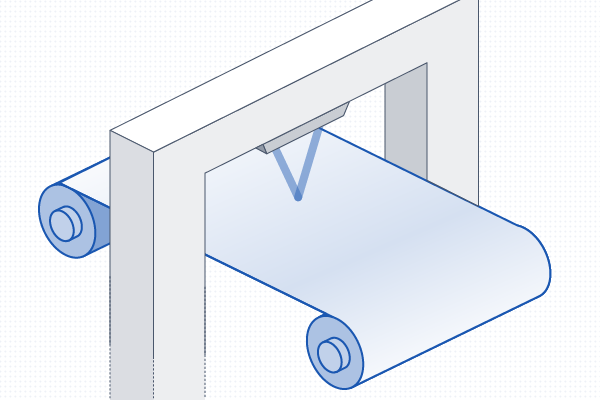

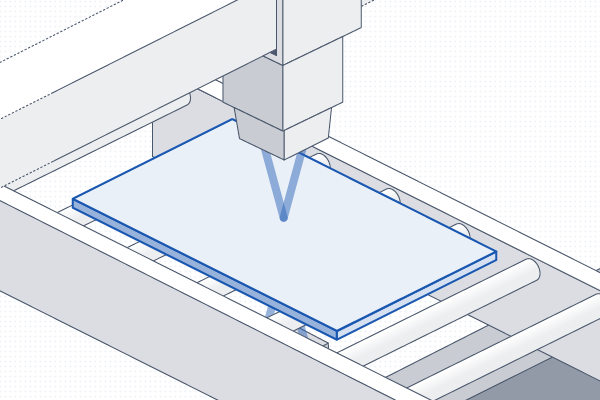

約600gのポータブル設計で、USB電源で駆動する厚さ計です。数十nm~数十μmまでの単層膜から最大5層の多層膜まで対応し、非接触で厚さを迅速に測定可能。手持ちツールとして現場での検査にも使え、透明・半透明膜のライン上でのリアルタイム測定にも対応しています。

ハンディタイプの厚さ計を選ぶ際のポイント

ハンディタイプの厚さ計は、現場での持ち運びや即時計測に適した手段ですが、すべての測定対象に対応できるわけではありません。透明フィルムや多層膜など、対象の性質によっては測定方式や精度に制約があります。

そのため、厚さ計を選ぶ際は「どのような素材を、どのような条件下で測るのか」を起点に、方式や対応スペックを確認することが欠かせません。利便性を優先しすぎると、測定精度の低下や工程不良につながる可能性があります。

非接触厚さ計といっても、計測対象や求める精度によって適した方式は異なります。導入成果の最大化には、使用環境に合った製品選びが重要です。

このサイトでは、「連続生産されるシート材を安定して測定したい」「材質ごとの反射率に左右されず測定したい」「多層構造の膜厚を正確に評価したい」といった計測の対象と目的に応じて選べる非接触厚さ計3選を紹介しています。

特徴や対応方式を比較しながら、自社に合ったモデル選びのヒントとしてご活用ください。

非接触厚さ計3選

非接触厚さ計は、計測対象となる材料や厚み・範囲、用途に合ったタイプを選ぶことが大切です。

ここでは、計測対象別に適した非接触厚さ計3製品を

紹介していきます。

薄物シート材なら

ナノグレイ

汎用型モデル

- 物質を透過し測定するX線式を採用しているため、黒色材、散乱体など素材を選ばず「透過測定」が可能

- 高感度・高速応答の放射線検出方法「シンチレーション検出器」採用で、金属箔など薄物の搬送系での精度±0.1μmを実現

厚物シート材なら

Micro-EpsilonJapan

高精度モデル

- 揺れのない対象物に精度の高い計測ができる「三角測量方式」を採用し、システム

精度±1/±5μmを実現 - 金属・木材・プラスチックなど、一般的な工業材料に対応し、材質ごとの反射率の違いに左右されにくい安定した測定ができる

多層フィルムなら

チノー

層別測定特化モデル

- 表面反射を除去して精度を高める「P偏光正反射方式」により、異なる化学組成の層を識別しやすい

- 10µm以下の極薄膜に対応し、28msの高速更新周期でインライン厚み管理が可能。リアルタイムに変化を把握でき、工程調整や不良発生を抑制