光学式の非接触厚さ計とは

こちらの記事では、光学式の厚さ計について紹介しています。製品例や測定方法の特徴、他の測定方法との違いなどについてまとめていますので、ぜひ参考にしてください。

光学式の厚さ計の製品例

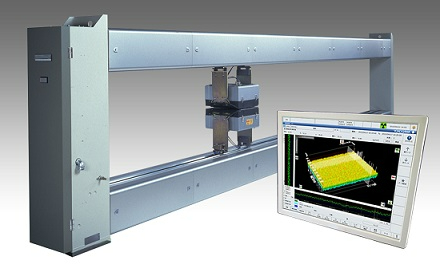

オンライン厚さ計 WEBFREX NV(横河電機)

※画像引用元:横河電機公式HP

(https://www.yokogawa.co.jp/news/press-releases/2015/2015-05-14-ja/)

WEBFREX NVは多彩なセンサを搭載しており、非接触でフィルムやシートの厚みを連続測定することが可能。また、リアルタイム表示と自動制御にて厚さムラの補正も行います。測定から制御に至るまで一貫して対応できます。

| 測定対象物 | シート・フィルム全般(PA・PC・PE・PI・PP・PET・MLCC・電池電極など) |

|---|---|

| 測定範囲 | β線式検出器:0~5000g/m²(アルミニウム換算) X線式検出器:0~1200g/m²(アルミニウム換算) 赤外線式検出器:10~2000μm(ポリプロピレン換算) 光学式塗工・多層膜厚計:0.5~200μm(ガラス基板上の酸化アルミニウム蒸着サンプル) |

| 測定精度 | 公式HPに記載なし |

| 用途 | 厚さ分布のリアルタイム計測・自動制御、品質や生産管理 |

| 価格 | 公式HPに記載なし |

| 製品サイズ | 公式HPに記載なし |

超高速分光干渉式厚み計

※画像引用元:大塚電子研究所公式HP

(https://www.otsukael.jp/index.php/product/detail/productid/119)

独自の技術を搭載した厚み計で、研削研磨プロセスを非接触・非破壊で測定を行えます。ウェーハや樹脂の測定を超高速・リアルタイムで測定することができ、工場の生産ラインでも対応が可能。高い安定性や粗さに強い点も特徴です。

| 測定対象物 | ウェーハ、樹脂 |

|---|---|

| 測定範囲 | 10〜1000μm、10〜775μm、40〜2000μm、100〜2600μm |

| 測定精度 | 公式HPに記載なし |

| 用途 | ウェーハなどの研削研磨プロセスでウェーハや樹脂を測定 |

| 価格 | 公式HPに記載なし |

| 製品サイズ | 公式HPに記載なし |

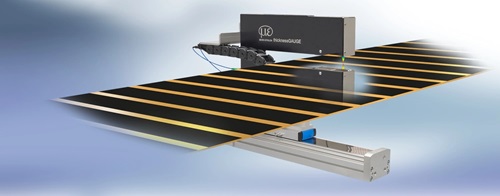

thicknessGAUGE C.C

※画像引用元:Micro-Epsilon Japan公式HP

(https://www.micro-epsilon.jp/measuring-systems/thickness-measurements/thicknessgauge-cc/)

非接触で鏡面や光沢のある素材の厚みを測定可能。共焦点クロマティック方式を用いており、40nmの分解能と±0.4µmの精度での測定を行えます。金属光沢材やフィルムなど、誤差が起きやすい素材にも安定した対応が可能です。

| 測定対象物 | ストリップ材、シート材、鏡面や光沢面、透明・半透明フィルムなど |

|---|---|

| 測定範囲 | 2.5mm |

| 測定精度 | ±0.4µm |

| 用途 | 金属光沢材・鏡面仕上げのシートなど 薄い材料の精密厚み測定 電子材料、フィルム、ハイエンド製造ライン 光沢や反射のある高精度管理が求められる製品 |

| 価格 | 公式HPに記載なし |

| 製品サイズ | 公式HPに記載なし |

光学式の非接触厚さ計とは

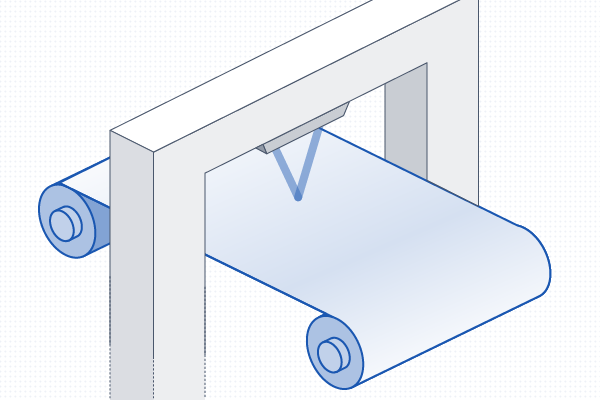

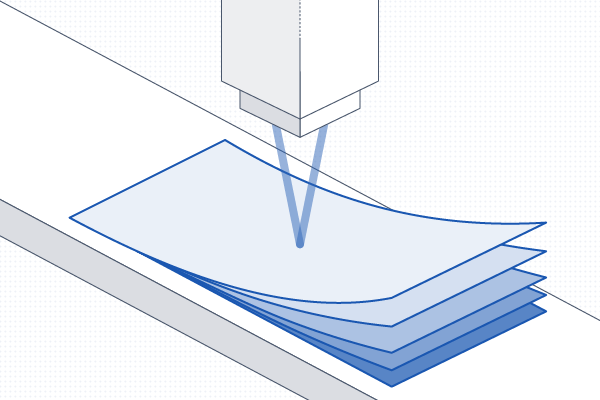

光学式の非接触厚さ計では、測定を行う対象物に広波長領域の光を照射し、膜からの反射光を解析して厚さ測定を行います。「非接触」かつ「非破壊」で実製品を測定できる点が大きなメリットです。

光学式の測定方法は大きく分けて「エリプソメータ」と「反射率分光法(リフレクトメトリー)」の2種類があります。

また、光学式で測定を行う場合には、「測定する膜が光を通す素材であること」「膜の表面や基材の表面が荒くないこと」「海面に屈折率差があること」という3点を満たすことが必要です。

光学式の測定の原理と特徴

測定原理

測定対象物に対し広波長領域の光を照射した上で、膜からの反射光を解析して薄膜の厚さ測定を行います。前述の通り、「エリプソメータ」と「反射率分光法(リフレクトメトリー)」の2種類の測定方法があります。エリプソメーターは対象物に対し光を斜めに入射させて2つの偏光を測定することによって厚さの測定を行う方法で、高い精度での測定が可能です。薄い膜や多層膜の測定を行う際に有効な方法ですが、アルゴリズムが複雑であるため計算に時間がかかるという面があります。また、反射率分光法は測定対象物に対して光を垂直に入射させる方法であり、エプソリメーターよりも取り扱いが簡単で迅速な測定が可能です。

主な特徴

非接触での測定が可能

対象物に光を照射し、膜からの反射光を解析することによって膜の厚さを測定する方法であるため、非接触での測定が可能です。膜の表面を傷つけずに厚みの測定ができ、薄膜やシリコンウェハー、フィルム、柔らかい樹脂といったように精密でデリケートな素材の厚みを測定したいケースに向いている方法です。

高い精度で測定ができる

光学式の測定方法を使用する場合、光の干渉を利用して高い精度での測定が可能です。反射した光の強弱や波形の変化について、対象物の屈折率データと組み合わせて解析を行うことによって、測定対象が薄い膜だったとしても高精度で測定を行えます。また、測定光が通過する透明や半透明の材料の厚さを測るのに向いているといえます。

活用されている業界・用途

光学式の厚さ計はさまざまな業界・用途で使用されています。例えば下記のような用途で使用されています。

- 半導体・電子部品業界におけるシリコンウエハーの測定

- ディスプレイ関連膜の測定

- 機能性フィルムの測定

- 自動車の外板クリア膜やインテリアパネルクリア膜、ガラス中間膜などの測定

- 医療チューブやカテーテルなどの測定

光学式厚さ計は、主に高精度な厚さ管理が求められる場面において広く用いられています。また、非接触・非破壊で測定を行いたい場合にも光学式厚さ計が採用されます。

他方式との比較・検討ポイント

光学式の厚さ計は、非接触・非破壊で測定が可能である点や高精度な測定が可能といった特徴がありますが、他にもさまざまな測定方式があるため、導入時にはそれぞれの特徴との比較を行うことが大切です。

X線方式は、測定対象物の色や光沢、反射性には影響されにくい点に加え、リアルタイム・非接触で測定を行える方法です。ただし、X線を使用しており放射線の管理や装置の遮蔽設計など安全面での対策が必要です。

超音波方式は、音波の電波特性を利用して対象物の厚みを測定する方法であり、金属などの厚板の測定に用いられることが多いといえますが、薄膜や黒色フィルム、多層構造を測定する場合には別の方法が検討されます。

レーザー方式は、静止物や部品を高精度に測定したい場合に向いている方法です。非常に薄い厚さ(±1μm以下)の測定を行える機種もありますが、黒色のフィルムの場合には反射光が不安定になるために測定時に誤差が発生しやすい傾向が見られます。

赤外線方式は、分子構造に応じた吸収波長によって、特定層の厚みを個別評価できる方式です。多層フィルムにおいて層別の厚みを測定したい場合に向いていますが、赤外線を透過しない素材(金属等)の測定には不向きです。

光学式は前述の通り非接触・非破壊で測定が行えるため測定対象にダメージを与えないほか、極めて薄い膜を高い精度で測定ができるといった点にメリットがあります。ただし、測定対象が光を通せるという前提が必要となります。

光学式を選ぶべき現場と判断ポイント

光学式の厚さ計は、非接触・非破壊・高精度での測定が可能となりますので、高品質な薄膜やシートの製造、検査が求められる場面で用いられています。ただし光の反射を使用するために光が材料の内部を通過しないと測定ができないことから、不透明な材料が測定対象となる場合は他の方法が検討されます。

非接触厚さ計といっても、計測対象や求める精度によって適した方式は異なります。導入成果の最大化には、使用環境に合った製品選びが重要です。

このサイトでは、「連続生産されるシート材を安定して測定したい」「材質ごとの反射率に左右されず測定したい」「多層構造の膜厚を正確に評価したい」といった計測の対象と目的に応じて選べる非接触厚さ計3選を紹介しています。

特徴や対応方式を比較しながら、自社に合ったモデル選びのヒントとしてご活用ください。

非接触厚さ計3選

非接触厚さ計は、計測対象となる材料や厚み・範囲、用途に合ったタイプを選ぶことが大切です。

ここでは、計測対象別に適した非接触厚さ計3製品を

紹介していきます。

薄物シート材なら

ナノグレイ

汎用型モデル

- 物質を透過し測定するX線式を採用しているため、黒色材、散乱体など素材を選ばず「透過測定」が可能

- 高感度・高速応答の放射線検出方法「シンチレーション検出器」採用で、金属箔など薄物の搬送系での精度±0.1μmを実現

厚物シート材なら

Micro-EpsilonJapan

高精度モデル

- 揺れのない対象物に精度の高い計測ができる「三角測量方式」を採用し、システム

精度±1/±5μmを実現 - 金属・木材・プラスチックなど、一般的な工業材料に対応し、材質ごとの反射率の違いに左右されにくい安定した測定ができる

多層フィルムなら

チノー

層別測定特化モデル

- 表面反射を除去して精度を高める「P偏光正反射方式」により、異なる化学組成の層を識別しやすい

- 10µm以下の極薄膜に対応し、28msの高速更新周期でインライン厚み管理が可能。リアルタイムに変化を把握でき、工程調整や不良発生を抑制