非接触厚さ計とは|測定方式と原理の基本を解説

非接触厚さ計とは、測定対象に直接触れることなく、厚みを計測できる装置です。主にレーザや超音波、電磁波などの技術を活用しており、製品や素材にダメージを与えず、測定方式によってはμm単位の高精度測定も可能です。

この記事では、各方式の測定原理や特徴の違いを、簡潔にご紹介します。

厚さ計の原理とは|

代表的な測定方式を比較解説

厚さ計には放射線式、超音波式、レーザー式、赤外線式、光学式といった異なる測定方式があり、それぞれ異なる原理と特性を持ちます。放射線式はフィルムや金属箔の連続ライン監視、超音波式は金属や樹脂の非破壊検査、レーザー式は高速・高精度測定に適しています。

赤外線式は多層フィルムやコーティング層の測定に強く、光学式はナノレベルの極薄膜に対応可能です。さらに、方式ごとに得意とする対象や環境条件が異なるため、正しい理解が欠かせません。次の記事では、各方式の原理と特徴を比較し、それぞれのメリット・注意点を整理しています。

厚さ計を導入する際に求められるのは、方式の仕組みを理解したうえで対象物や使用環境に適した選択を行うことです。非接触厚さ計は一見似ていても、対応できる材質や条件が大きく異なります。例えば、生産ラインで大量のワークをスピーディーに管理したい場合と、研究開発で極薄膜の厚さを精密に評価したい場合とでは、有効な方式が変わってきます。

大切なのは「方式の優劣」で判断するのではなく、「どのような用途に使うのか」という視点を持つこと。必要な精度や速度、コスト、設置環境を整理したうえで比較すれば、自社のニーズに合った厚さ計を導き出せるでしょう。

非接触厚さ計3選

非接触厚さ計は、計測対象となる材料や厚み・範囲、用途に合ったタイプを選ぶことが大切です。

ここでは、計測対象別に適した非接触厚さ計3製品を

紹介していきます。

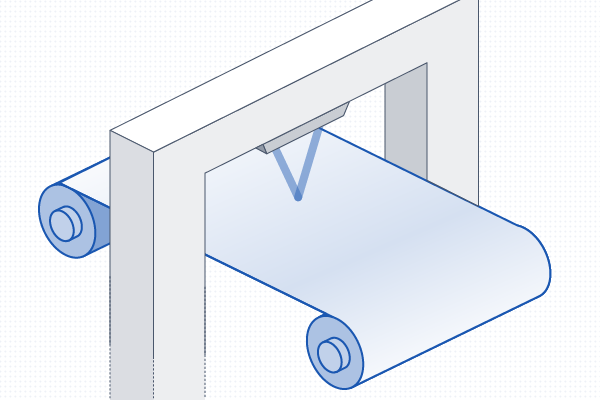

薄物シート材なら

ナノグレイ

汎用型モデル

- 物質を透過し測定するX線式を採用しているため、黒色材、散乱体など素材を選ばず「透過測定」が可能

- 高感度・高速応答の放射線検出方法「シンチレーション検出器」採用で、金属箔など薄物の搬送系での精度±0.1μmを実現

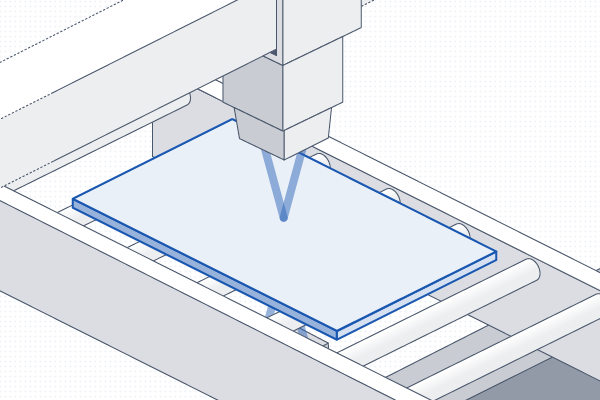

厚物シート材なら

Micro-EpsilonJapan

高精度モデル

- 揺れのない対象物に精度の高い計測ができる「三角測量方式」を採用し、システム

精度±1/±5μmを実現 - 金属・木材・プラスチックなど、一般的な工業材料に対応し、材質ごとの反射率の違いに左右されにくい安定した測定ができる

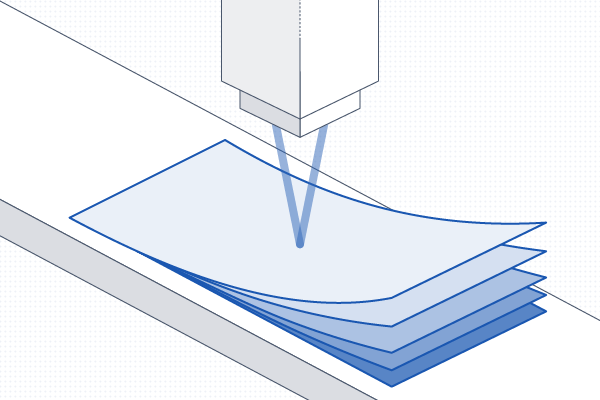

多層フィルムなら

チノー

層別測定特化モデル

- 表面反射を除去して精度を高める「P偏光正反射方式」により、異なる化学組成の層を識別しやすい

- 10µm以下の極薄膜に対応し、28msの高速更新周期でインライン厚み管理が可能。リアルタイムに変化を把握でき、工程調整や不良発生を抑制